テイルポットの次なる地図

~ビジネスとクリエイティブの両立~

※本記事は、外部パートナーがテイルポットのスタッフに取材をして作成したものです。

ゲーム・小説・漫画・アニメ・音声作品……今やIPビジネスの競争は激化の一途を辿っており、ビジネスの形も日々変化している。その市場で結果を出しているのがテイルポットだ。

テイルポットは『メタファー:リファンタジオ』や『ラグナドール 怪しき皇帝と周縁の夜叉姫』』といった数多くのゲームのシナリオ制作を請け負い、近年はオリジナルIPにも活躍の場を広げている。『義妹生活』と『クラスの大嫌いな女子と結婚することになった。』は、どちらも自社で運営するYouTubeチャンネルから話題となり、書籍化(小説・マンガ)、TVアニメ化と、メディアミックスを成功させた。さらに2025年4月にはSNSアニメブランド『ハッピーJACK』とASMRボイスドラマレーベル『MELLOW VOICE』の設立を発表するなど、活躍の場を拡大している。

こういった多岐にわたる活動を支える組織は、どうやって作られ、どうやって運営されているのか? その答えは、2025年に開かれたアニメ・ゲーム・マンガの総合イベント「マチ★アソビ」にて、「NEXT STORY FIELD 書き手の次なる地図──拡張するライトノベル作家像」と題した講演で語られている。今回はテイルポットのプロデューサーである弘前 龍 氏に取材を行い、「マチ★アソビ」の講演内容を踏まえながら、テイルポットの歴史と現在、そしてこれからについて話を聞いた。

クリエイティブとビジネスの両立を目指して

――まずテイルポットの成り立ちについて、教えてください。

テイルポットは2018年、3名のライトノベル作家が集まり創業しました。この背景には、いくつかの文脈がありまして。特に大きかったのが、市場を取り巻く“環境の変化”です。

――“環境の変化”とは、具体的にどのようなことでしょうか?

ライトノベル市場の二極化ですね。僕自身も2013年にライトノベル作家としてデビューしたのですが、当時は「大ヒットを出せなくても新作を書き続けていればギリギリ生活はできるかな」という感じでした。けれど2018年の時点で、市場での競争は激化し、その考え方は通じなくなっていたんです。このまま二極化が進んで、その変化に対して何もしなければ、作家として生き残れないという危機感がありました。当時のテイルポットは、作家同士の横のつながり強める、同業者の団体、いわばギルド的な面が強い組織でした。僕がテイルポットに合流したのは、まさにこの頃です。

当時のテイルポットの主なフィールドは、ゲームシナリオでした。ちょうどスマートフォン向けゲームでシナリオの重要性が高まっていた時期ですね。その頃の売りは「プロ作家がゲームシナリオを書く」です。おかげさまで、ソーシャルゲームからコンシューマまで、多くのゲームシナリオを担当させていただき、顧客の信頼も得ることもできました。現在もゲームシナリオはテイルポットにとって大きなウェイトを占めています。

――なるほど、まずは競争が激しい業界で作家として生き残るために、ある種の相互補助的な組織としての面があったと。

そういうことです。ただ、テイルポットは、ライトノベル作家にゲームシナリオの仕事を斡旋するだけの会社ではありません。作家ギルドとして、“環境の変化”に適応しながら、新しいヒット作を生み出すための方法を模索してきました。

当時の僕自身は「作家としてギリギリ生活できる」という状況でした。ですが、テイルポットの作家たちと情報交換していく中で、どうやらヒット作を取り巻く環境にも大きな変化が起こっているらしい、ということが見えてきたんです。

たとえば「小説の文庫本が書店で売れる」だけではなく、「コミカライズが電子書籍で大ヒットしている」「アニメ版が海外配信で大ウケしている」といった、新しいヒットの形が出てきたんです。さまざまな成功の形が出てきたのは、ライトノベルがIPビジネスとして成熟してきた証だと思います。

しかし、小説のIPビジネスとしての側面が強くなるにつれ、作家や編集者がやることも増えていきました。「作家は面白いものを書く」「それを本として売る」という、ある意味で素朴な形から、作家も編集者も、もっとやることが増えていったんです。たとえばコミュニケーションひとつとっても、多忙を極める状態になりました。それまで編集者は100人と関われば良かったものが、200人になったようなイメージですね。

業界全体の変化に直面したとき、僕たち作家自身も変わる必要があると感じました。作家は「面白いことを書く」だけではなく、一歩踏み込んで、積極的かつ組織的にIPビジネスに関わっていくべきなんじゃないかと考えたんです。そのためにの新しい仕組みも必要なんじゃないかなと。目指したのは、いわば“クリエイティブとビジネスの両立”です。

テイルポットの強み

――では“クリエイティブとビジネスの両立”のために、具体的にどのような仕組みを作ったのでしょうか?

分かりやすいのは、YouTubeチャンネル「漫画エンジェルネコオカ」です。動画そのものを面白くする創意工夫と、その人気をビジネスに繋げる仕組みが「ネコオカ」にはあります。ライトノベルの話から、急にYouTubeの話になったな? と思われるかもしれませんが、今や作家は、自著の宣伝を編集部に任せきりにするのではなく、自分からSNSなどで情報を発信する必要がありますよね。しかし、そういった試みが不発に終わることも多いのが実情ですし、SNSに時間を取られて、肝心の原稿執筆に集中できなくなってしまうリスクもあります。宣伝費をかけたのにバズらなかったり、せっかくバズったけれど、ビジネス展開で思い通りにいかないことも多いです。

こういった問題を解決する方法として、テイルポットが辿り着いたのがYouTubeであり、「漫画エンジェルネコオカ」の運営です。会社としても大きな転機になりましたね。

2020年頃のことです。テイルポットでYouTubeチャンネルの「漫画エンジェルネコオカ」を運営することになったんです。そのためにスタッフを集めた際に、僕が展望として掲げたのが「令和の『小説化になろう』を作る!」でした。「YouTubeという大きなプラットフォーム内に、自分たちのプラットフォームを作って、ここで作品を発表して、書籍化して、アニメ化まで持って行こう」と。当時から多数のアニメ化作品を輩出していた「小説家になろう」のような場所として、YouTubeチャンネルを選んだんですね。

それから試行錯誤をして、5年経った今、ひとまず当初の目的を一部達成することはできました。「漫画エンジェルネコオカ」に掲載している『クラスの大嫌いな女子と結婚することになった。』は書籍化・アニメ化を果たしていますし、「ネコオカ」のチャンネル登録者数も70万人、海外を含めると100万人以上になっています。

――その規模になってくると、もはや一つのプラットフォームですね。

そうです。そして、「ネコオカ」のような拡散力のあるチャンネルで、まず気軽に楽しめるマンガ動画として、コンテンツを世の中に出す。それが話題になったところで、書籍化などのメディアミックスへ繋げていく。こういった仕組みを確立できたわけです。

ここで先ほどの話に繋がってくるのですが……今や作家も編集も、SNSを使って作品を宣伝するのが当たり前です。しかし、出版社やアニメ会社が本業の合間にSNSを攻略するのも、作家さんが個人の発信力だけで宣伝を頑張るのも、どちらも限界があります。

ですがテイルポットには、SNSの領域でのIPの宣伝と拡散を組織的に成功させた実績があります。この点でも僕たちの存在意義があると思いますね。

これからのテイルポット

――市場の変化に応じて変化してきたテイルポットですが、今後の展望について聞かせてください。

環境は変化を続けています。僕たちがYouTubeに本格的に注力し始めた5年前と、現在のIPビジネスを取り巻く環境は大きく変わりました。今の市場は、さらにプラットフォームの多様化が進んでいる印象ですね。「ここを押さえておけば大丈夫」というような、そういう場所がない。

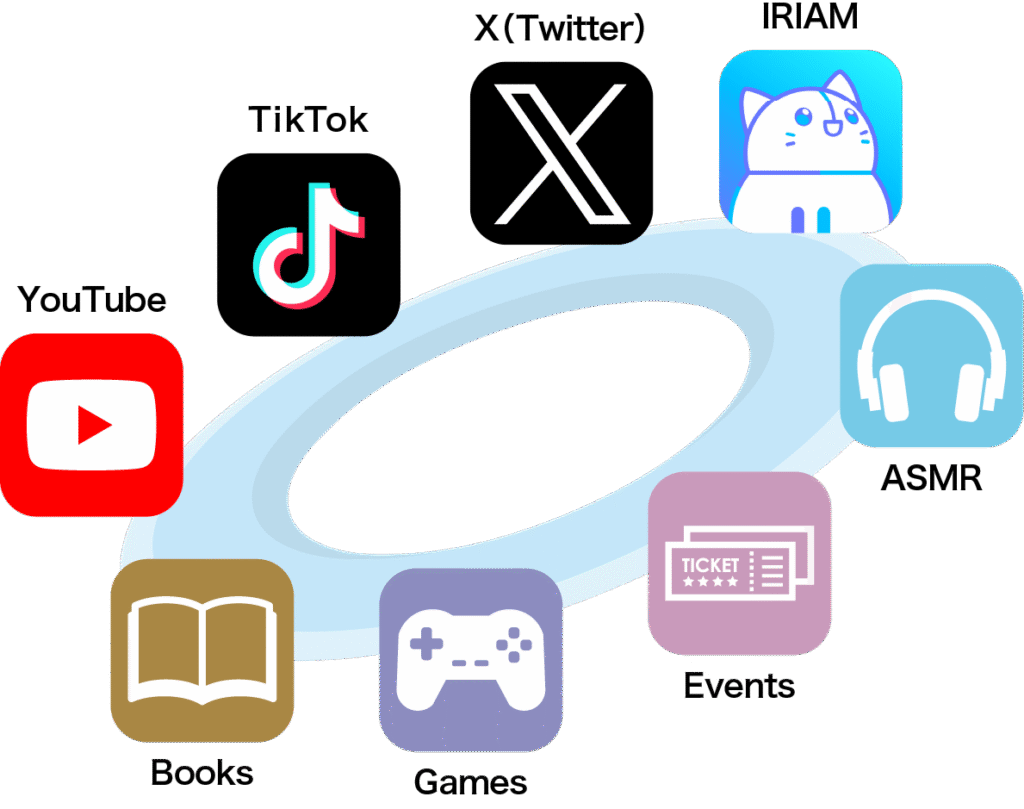

かつて、YouTubeはいずれテレビに置き換わると言われました。1億人がテレビを見ていた時代から、1億人がYouTubeを見る時代が来ると。けれど現状はまったく違います。もちろんYouTube だけを見る人はいるでしょうが、テレビを見て、YouTubeを見る人もいる。YouTubeもテレビを見ないけど、TikTokをずっと見ている人、IRIAMなど別の配信プラットフォームを見ている人も増えています。1億人が見るようなものは存在せず、数十万人から数百万人のコミュニティが各所に分散しているイメージですね。ユーザーがもう一箇所に集まっていないのですから、作り手側がずっと同じ場所で発信していても、届かないんです。

作家として作品を発表し、IPビジネスを展開していくためには、この変化に対応できる新しい仕組みを作らなければなりません。

――ユーザーが待っているコミュニティを見つけて、そこに飛び込んでいく必要があるということですね。MELLOW VOICEとハッピーJACKに該当するのでしょうか?

そうですね。MELLOW VOICEは音声作品、ハッピーJACKはショートアニメに特化したプロジェクトです。それぞれに戦略を練っているのですが、共通する目標のようなものがあります。それは各プラットフォームに拠点を築いて、ネットワークを築いていくことです。MELLOW VOICEであればDLsite、ハッピーJACKであればYouTubeとTikTokなど、色々なプラットフォームに活動領域を広げ、会社全体で相乗効果を上げることを狙っていますね。

ただ、プラットフォームにはそれぞれの文化があります。ユーザーが大事にする点がまったく違うんですね。当然「ビジネスとして成功するためには何が大事か?」も、プラットフォームごとに全く違います。

YouTubeにしろTikTokにしろ、DLsiteにしろ、それぞれ受けて入れてもらいやすい文法がありますからね。何をするにしても、まずはそのプラットフォームの文化は尊重しなければなりません。この点がとても大事なんです。たとえば、アニメ関連会社がYouTubeチャンネルを作る、SNS事業者が作品を書籍化する、といったプラットフォームを越えてのビジネスで苦戦しやすい理由は、この文化の違いにあると考えています。

――確かに、プラットフォームごとにユーザーの性質はまったく違いますからね。ではテイルポットは、その文化の違いをどのように乗り越えているのでしょうか?

テイルポットは「郷に入っては郷に従え」を守って、各プラットフォームの文化を学ぶことを徹底しています。おかげで様々な成果を出せているのだと思いますね。

これが大資本の企業だったら、新しいプラットフォームをつくりエンドユーザーの行動様式ごと変えてしまう、たとえばTikTokをやっている人に「TikTokじゃなくて、こっちの配信プラットフォームにおいでよ」という戦略もあり得ると思います。ただ、そういう意味では、僕たちの戦略はもっとシンプルです。自分たちでプラットフォームを立ち上げるのではなく、お客様が待っている場所へ、こちらから作品を届けに行く方がいい。お客様にクリエイターを「お届けする」という考え方です。

――なるほど。ここまで伺ってきた話でも、SNS戦略やプラットフォームの越境など、テイルポットはユーザーに物語を届けることを第一にしてきたように思います。この「お届けする」という考え方は、テイルポットの核なのかもしれませんね。

そうですね。単純に「面白い物語がユーザーに届かないのは、もったいない!」という感覚もありますから。これからも市場の変化に対応しながら、創作とビジネスを両立させ、お客様に面白い物語を届けることに真剣に向き合っていきます。